1.1 日常经验法则的定义与内涵

日常经验法则就像我们大脑里的生活小助手。它不需要复杂的计算,不需要翻阅厚厚的说明书,就是那些“一看就会”的生活智慧。比如炒菜时“热锅冷油”不容易粘锅,下雨前蚂蚁会搬家,这些都属于经验法则的范畴。

严格来说,日常经验法则是在长期生活实践中形成的简化决策规则。它把复杂的判断过程压缩成简单易记的要点,让我们在信息不完整的情况下也能快速做出决定。这种法则往往以谚语、口诀或约定俗成的方式在人群中传播。

我记得小时候奶奶总说“春捂秋冻”,那时候不理解为什么要春天多穿秋天少穿。现在才明白,这其实是古人根据气候变化总结出的宝贵经验——春天乍暖还寒容易感冒,秋天适当耐寒能增强抵抗力。这种代代相传的生活智慧,就是典型的日常经验法则。

1.2 日常经验法则的形成机制

经验法则的形成很像河流冲刷出的河道。最初可能只是偶然的尝试,当某个方法反复被验证有效时,它就会在记忆中留下深刻印记。大脑会自动记住那些带来好结果的行为模式,并在类似情境中优先调用。

这个过程通常经历三个步骤:试错、归纳、固化。我们先通过不断尝试找到有效方法,然后总结出规律,最后将这个规律内化为自动反应。比如学习骑自行车时,我们慢慢发现身体往哪边倾斜车把就往哪边转,这个发现最终变成肌肉记忆。

有意思的是,这些法则往往在特定文化环境中形成。北方人总结的储冬菜经验在南方可能就用不上,海边居民的看云识天气在内陆也会失灵。每个地区的经验法则都带着鲜明的地域特色,就像方言一样独具魅力。

1.3 日常经验法则与直觉思维的关系

经验法则和直觉思维像一对默契的舞伴。当我们说“直觉告诉我这事不靠谱”时,背后往往是多个经验法则在同时发挥作用。直觉看似瞬间迸发,实则是经验积累到一定程度后的自然流露。

不过它们之间也有微妙差别。直觉更偏向感性判断,有时候说不清具体依据。经验法则虽然也是快速判断,但往往能追溯到明确的规律。比如有经验的医生能“直觉”感觉到病人情况不妙,这背后其实是多年临床经验形成的专业判断模式。

这种关联让我想起学开车的过程。刚开始每个动作都要思考,换挡要看转速表,变道要数三秒。开久之后,这些全都变成了本能反应。好的经验法则就该这样,既提供决策捷径,又不失合理性基础。

2.1 实用性与便捷性特征

日常经验法则最迷人的地方在于它的即取即用。不需要复杂的推导过程,就像口袋里的瑞士军刀,随时能解决眼前的问题。判断蘑菇能不能吃?记住“颜色鲜艳的蘑菇不要采”。预估明天的气温?想想“朝霞不出门,晚霞行千里”。这些法则把专业判断简化成普通人也能掌握的生活窍门。

这种实用性往往伴随着惊人的效率。在菜市场挑选西瓜时,有经验的人拍两下听听声音,整个过程不超过五秒。如果用科学方法,可能需要测量糖度、检测成熟度,买一个西瓜得花上半小时。经验法则让我们在信息有限的情况下,依然能做出“足够好”的决定。

我有个朋友是位老木匠,他教徒弟时总说“木匠看尖,瓦匠看边”。就这么简单七个字,却包含了判断木工活好坏的核心标准——看接缝处的尖角处理得是否精细。这种高度凝练的智慧,正是经验法则实用价值的完美体现。

2.2 主观性与相对性特征

每个人的经验法则都带着独特的生活印记。南方人认为“饭后喝汤”才舒服,北方人习惯“饭前喝汤”更健康。同样的行为在不同文化背景下可能衍生出完全相反的经验总结。这种主观性让经验法则像指纹一样,每个人都略有不同。

相对性则体现在适用条件的限制上。山里人总结的“有雨山戴帽”在平原地区就失去意义,渔民所说的“东风不过午,过午呼呼响”在内陆城市也难以验证。每个经验法则都有其特定的生效范围,超越这个范围,真理可能变成谬误。

记得我第一次去西北旅行时,当地朋友说“早穿棉袄午穿纱”,我还不以为然。结果一天之内体验了四季温度,才明白这条经验在干旱大陆性气候区的精准性。而在我的家乡江南,这条法则就完全用不上。这种地域局限性恰恰说明了经验法则的相对本质。

2.3 传承性与文化性特征

经验法则像一条看不见的纽带,连接着不同世代的人们。奶奶教妈妈“若要小儿安,常带三分饥与寒”,妈妈又把这个理念传给了我。这种口耳相传的智慧,往往比书本知识更有生命力,因为它经过了数代人的实践检验。

文化性则让经验法则成为观察社会的独特窗口。中国人说“冬吃萝卜夏吃姜”,西方人讲究“一天一苹果,医生远离我”。这些差异不仅反映了饮食传统,更体现了东西方不同的养生哲学。每个地区的经验法则都是当地文化的浓缩精华。

有趣的是,有些经验法则还会随着时代演变。我祖父那辈人相信“不干不净,吃了没病”,到了我们这一代更倾向于“病从口入”。这种变化既反映了卫生条件的改善,也体现了认知水平的提升。经验法则从来不是一成不变的教条,它在传承中不断被重新诠释。

3.1 日常决策中的经验法则运用

早晨出门前看一眼天空,云层厚实就顺手带把伞——这种看似随意的判断背后,是“天上鱼鳞斑,地上晒谷不用翻”的经验在起作用。我们每天都在用类似的法则做决定,从“春捂秋冻”的穿衣选择,到“货比三家”的购物策略。这些经验把复杂的生活简化成可操作的指南。

时间管理中也藏着经验智慧。“早上记忆力最好”让很多人把重要学习安排在清晨,“饭后不立即工作”则成为午后的休息准则。我发现自己工作效率最高的时段是上午九点到十一点,这个发现让我重新规划了日程,把创意性工作放在这个黄金时段。这种个人化的经验总结,往往比通用建议更管用。

金钱决策更是经验法则的重灾区。“鸡蛋不要放在一个篮子里”指导着无数人的理财选择,“量入为出”则成为家庭预算的基本准则。虽然这些法则不能保证绝对正确,但在信息不完整时,它们提供了快速决策的框架。记得刚工作时,前辈告诉我“第一个月的工资要买件像样的衣服”,这个建议让我在职场初期建立了不错的形象。

3.2 人际关系处理的经验法则

“交浅不言深”这句古训,几乎成了现代社交的隐形规范。刚认识就掏心掏肺容易让人不适,保持适当的距离反而让关系更持久。在职场中,“对事不对人”的原则帮助很多人避免了不必要的冲突。这些经验法则像社交导航,指引我们在复杂的人际网络中前行。

倾听的艺术也有其经验总结。“别人说话时不要打断”是最基本的尊重,“先理解再被理解”则提升了沟通效率。我注意到,那些人际关系处理得好的人,往往都掌握了“多听少说”的精髓。他们懂得在适当的时候点头微笑,在关键处提出有见地的问题。

处理矛盾时,“退一步海阔天空”经常被提及。虽然听起来有些老套,但在实际冲突中,暂时的退让确实能避免很多不必要的对抗。上周目睹邻居因为停车位起争执,一方主动退让后,反而促成了友好的解决方案。这种以退为进的智慧,正是经验法则在人际关系中的妙用。

3.3 健康管理中的经验法则

“早饭吃好,午饭吃饱,晚饭吃少”——这条饮食经验跨越了 generations,依然在指导着很多人的日常饮食。虽然营养学在不断更新,但这种简单易记的法则让健康管理变得可执行。类似的还有“细嚼慢咽”,它不仅关乎消化,更是一种生活态度的体现。

运动养生方面,“饭后百步走,活到九十九”深入人心。现代研究证实了适度运动对消化的益处,但这条经验法则早已在民间流传了数百年。我祖父今年九十多岁,他坚持每天散步的习惯,用他的话说就是“人不动就锈住了”。这种朴素的认识,往往包含着深刻的健康智慧。

季节变换时的健康提醒更是经验法则的集中体现。“春捂秋冻”指导着换季穿衣,“冬吃萝卜夏吃姜”调节着饮食节奏。这些经验既考虑了气候变化,又结合了人体生理特点。虽然每个人的体质不同,但这些经过时间检验的法则,为大多数人提供了可靠的健康参考。

睡眠管理中的“早睡早起身体好”可能有些绝对,但确实反映了生物节律的重要性。我试过熬夜工作后补觉,发现效果远不如规律作息。这种切身体会让经验法则从别人的智慧变成了个人的信念。

4.1 日常经验法则与科学方法的区别

日常经验法则像一位随性的向导,科学方法则如同严谨的导航仪。经验法则依赖个人或集体的实践总结,“春捂秋冻”这样的谚语就是典型例子。它们往往来自生活观察的积累,不需要严格的验证过程。科学方法却要求系统性的观察、假设、实验和验证,每一步都需要数据支撑。

经验法则处理问题时讲究“够用就好”。判断蘑菇能否食用,老一辈可能会说“颜色鲜艳的蘑菇不要采”。这个法则简单实用,但科学方法会通过化学成分分析、毒理学测试来得出精确结论。一个追求效率,一个追求准确,这是两者最根本的分野。

适用范围也大不相同。经验法则常常受地域和文化限制,北方人总结的御寒方法在南方可能不太适用。科学方法却致力于寻找普适规律,重力加速度在北京和纽约都是9.8m/s²。我曾在不同气候带生活,发现某些健康经验确实存在地域适应性,这让我意识到经验法则的局限性。

时效性差异也很明显。经验法则可以流传千年而不变,“冬吃萝卜夏吃姜”至今仍被许多人奉为养生准则。科学认知却在不断更新,昨天的真理可能成为今天的谬误。这种动态发展的特性,让科学方法能持续修正和完善。

4.2 日常经验法则与科学方法的联系

它们并非完全对立,更像是认知光谱的两端。许多科学发现最初都源于生活经验的启发。阿基米德在浴缸中悟出浮力定律前,人们早就凭经验知道木头能浮在水上。经验为科学提供了思考的起点和灵感的源泉。

科学方法也常常验证和解释经验法则。为什么“饭后百步走”有益健康?科学研究表明适度运动能促进胃肠蠕动,帮助消化。这种验证让传统经验获得了现代科学的背书,使其更具说服力。我注意到,当科学解释与传统经验吻合时,人们往往更容易接受新的健康观念。

在实际应用中,两者经常相互补充。医生诊断时既依靠医学检验数据,也会参考病人的生活经验和症状描述。这种结合让诊断更全面。优秀的科学家懂得尊重民间智慧,明智的经验使用者也会关注科学进展。它们共同构成了人类认识世界的完整图景。

某些领域更是体现了这种融合。传统中医药就是典型例子,它既包含千年积累的临床经验,又在逐步引入现代科学研究方法。这种结合可能代表着未来发展的方向。

4.3 如何平衡经验法则与科学思维

关键在于分清使用场景。日常小事可以信赖经验法则,挑选西瓜时敲一敲听声音通常就够用了。但在重要决策上,比如健康问题或重大投资,就需要引入科学思维。这种灵活切换的能力,是现代人应该具备的智慧。

保持开放和怀疑的态度很重要。既不完全否定传统经验,也不盲目崇拜科学权威。当听到“某种食物能治百病”的说法时,我会先查找相关研究,同时观察实际效果。这种平衡态度让我避免了很多极端选择。

建立个人的知识更新机制。我会定期审视自己坚持的经验法则,看看是否有新的科学发现需要我调整认知。比如过去认为“每天必须喝八杯水”,现在知道这个说法缺乏科学依据。这种持续更新让我的决策更加合理。

在实际生活中培养科学思维习惯。遇到问题时,试着多问几个“为什么”,寻找背后的原理。同时也要珍视那些经过时间检验的经验智慧。我父亲常说“晴天带伞,饱带干粮”,这个经验虽然朴素,却蕴含着深刻的风险管理思想。

最重要的是认识到,无论是经验法则还是科学方法,目的都是帮助我们更好地生活。它们各有所长,聪明的人懂得在什么时候用什么工具。这种选择的智慧,本身就是一个需要不断修炼的经验法则。

5.1 日常经验法则的常见误区

经验法则有时会变成认知的牢笼。最典型的误区是“以偏概全”——因为一两次成功经历就认为这个方法放之四海而皆准。记得我邻居坚信“感冒喝姜汤”百试百灵,直到遇到风热感冒患者,这个方法反而加重了症状。这种将局部经验普遍化的倾向,让很多人陷入思维定式。

确认偏误也是个隐形陷阱。人们倾向于记住验证自己经验的例子,而自动过滤掉反例。“左眼跳财”这种说法之所以流传,就是因为人们只记住了偶尔应验的几次,忽略了大多数不灵验的情况。这种选择性记忆让错误经验得以延续。

另一个常见误区是混淆相关与因果。老一辈常说“孩子发烧是在长个子”,实际上这只是时间上的巧合。两个现象同时发生,并不代表它们有必然的因果关系。这种误解在日常生活中比比皆是,往往误导了人们的判断。

经验还具有时代局限性。我祖母至今认为“坐月子不能洗头”,这个经验在卫生条件差的年代确实有预防作用,但在现代环境中反而可能带来健康风险。时代在变,有些经验却固化成教条,这是需要警惕的。

5.2 过度依赖经验法则的风险

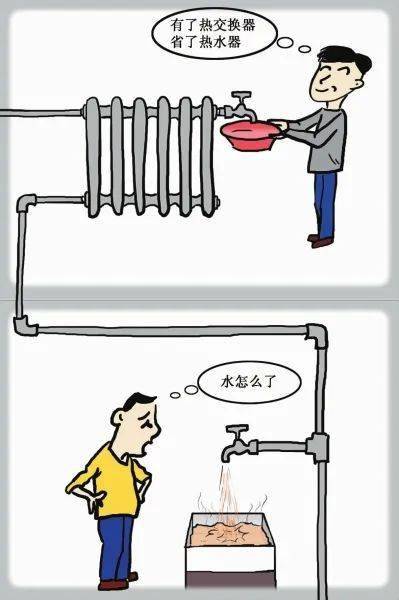

完全依赖经验就像在陌生城市只用老地图导航。最大的风险是错过更好的解决方案。有个朋友经营餐馆十年,一直沿用传统的管理方式,拒绝使用数字化工具,结果在疫情期间损失惨重。他的经验成了进步的绊脚石。

在快速变化的领域,经验可能迅速贬值。数字营销行业就是个例子,三年前的有效方法今天可能完全失效。过度依赖过往经验,就像用昨天的天气预报来决定今天的行程,往往会造成误判。

医疗领域更能体现这种风险。有人凭经验自行用药,症状暂时缓解就以为治好了病,实际上可能延误了最佳治疗时机。我见过有人把胃痛当普通消化不良处理,最后发现是更严重的问题。这种案例提醒我们,在关键问题上不能全凭经验做主。

群体性经验依赖还会导致系统性风险。某个行业如果所有人都遵循同样的“成功经验”,一旦环境突变,整个行业都可能面临危机。这种从众心理放大了经验的负面影响。

5.3 提升经验法则有效性的方法

让经验与反思成为搭档是个好办法。我习惯在运用某个经验后记录结果,定期回顾这些记录。比如尝试新的工作方法时,会详细记录效果和问题。这个习惯帮助我淘汰无效经验,优化有效经验。

建立“经验检验机制”很重要。当遇到重要决策,我会主动寻找反例——这个方法在什么情况下会失效?需要哪些前提条件?这种批判性思考让经验使用更谨慎。就像厨师不会在所有菜里都放同样的调料,懂得区分场景才能发挥经验的最大价值。

多元经验的交叉验证能提升可靠性。听取不同背景的人对同一问题的经验之谈,往往能发现更全面的认知。我参加读书会时深有体会,不同行业的人对同一本书的解读角度截然不同,这种碰撞让每个人的经验都得到丰富。

保持经验更新是关键。设定一个“经验复核周期”,比如每半年审视一次自己常用的经验法则。看看是否有新的信息需要调整这些认知。智能手机的更新提醒给了我启发——我们的经验库同样需要定期升级。

最重要的是培养“经验+数据”的双轨思维。重要决策时,既参考个人经验,也查找相关数据和研究。这种结合让判断更立体。就像优秀的投资者既看重市场感觉,也分析财务数据,两者缺一不可。

经验应该是个活工具,不是死教条。把它当作参谋而非统帅,我们就能在传承智慧的同时避免陷入经验主义的泥潭。这种平衡之道本身,就是最值得掌握的经验法则。