每天早晨醒来,你会先穿袜子还是先穿裤子?煮泡面时习惯先放调料包还是面饼?这些看似微不足道的选择背后,其实都隐藏着某种规律——那就是我们生活中无处不在的经验法则。

1.1 日常生活经验法则的定义与内涵

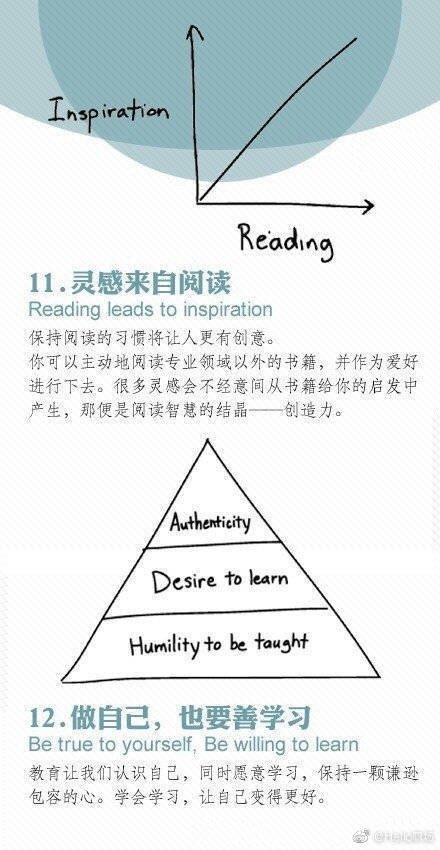

想象一下第一次学骑自行车的经历。摔倒几次后,你发现身体稍微前倾能保持平衡,这就是最原始的经验积累。日常生活经验法则就是我们在长期生活实践中形成的那些简化决策的思维捷径。它们像大脑里的快捷方式,帮助我们在复杂环境中快速做出判断。

这些法则通常表现为一些约定俗成的行为模式。“春捂秋冻”的穿衣智慧,“饭后百步走”的健康习惯,都是典型例子。它们不是精确的科学公式,更像是生活智慧的结晶。记得我外婆总说“朝霞不出门,晚霞行千里”,这个代代相传的天气预测方法,准确率其实相当不错。

经验法则最迷人的地方在于它的实用性。它不追求绝对正确,而是在效率与准确度之间找到平衡点。当我们说“物极必反”时,并不是在阐述严谨的哲学原理,而是在传递一种应对世事变化的生存智慧。

1.2 日常生活经验法则的基本特征

这些经验法则有几个鲜明特点。它们往往很简洁,容易记忆和应用。“红灯停,绿灯行”这样的交通规则,简单到连孩子都能掌握。这种简洁性让它们能够快速传播,成为集体共识。

另一个重要特征是情境依赖性。同样的经验法则在不同环境下效果可能完全不同。“人多力量大”在需要协作的场合很管用,但在需要快速决策时可能适得其反。这种灵活性既让经验法则充满活力,也带来了一定的不确定性。

经验法则还具有很强的可操作性。它们不需要复杂的计算或严密的逻辑推导,更像是一种“如果...那么...”的条件反射。看到乌云密布就带伞,闻到焦味就关火,这些反应几乎不需要思考过程。

1.3 日常生活经验法则与相关概念辨析

经验法则容易与直觉混淆,但两者其实有所不同。直觉更多是瞬间的感知,而经验法则往往经过多次实践验证。比如医生通过观察病人面色做出初步判断,这背后是长期临床经验形成的专业法则,而非单纯的直觉反应。

与科学定律相比,经验法则的准确性可能稍逊一筹,但应用成本低得多。科学要求严格验证,经验法则更注重实用价值。“春种秋收”作为农耕经验,虽然无法解释所有作物的生长规律,但在指导生产时非常有效。

传统习俗与经验法则也有交集,但并非完全重合。某些习俗可能源于特定历史条件,而经验法则通常具有更普遍的适用性。这种微妙的区别让我们在使用时需要保持适度警惕,避免将过时的习惯当作永恒的真理。

这些法则就像生活中的老朋友,熟悉又亲切。它们可能不够完美,但确实让我们的日常决策变得轻松许多。理解它们的本质,能帮助我们在依赖与质疑之间找到更好的平衡点。

你有没有想过,为什么看到闪电就会下意识地捂耳朵?为什么超市总把牛奶放在最里面?这些看似本能的反应,其实都有深厚的理论支撑。经验法则不只是生活小窍门,它们是人类认知系统进化出的智能解决方案。

2.1 认知心理学视角下的经验法则

我们的大脑就像个精明的管家,总是在节能与效率之间寻找平衡。认知心理学研究发现,人的工作记忆容量极其有限——大概只能同时处理4-7个信息块。面对海量信息,大脑不得不发展出各种心理捷径。

这些心理捷径在专业领域被称为“启发式”。就像我学开车时的经历,教练说“看到前方刹车灯亮起就轻踩刹车”,这个简单规则比记忆复杂的车距计算公式实用得多。认知心理学家吉仁泽把这个过程比作“适应工具箱”,我们根据环境选择最合适的思维工具。

有趣的是,这种简化处理并不代表懒惰。在大多数日常情境中,精确计算反而会导致“分析瘫痪”。想象每次过马路都要计算车辆速度、距离和反应时间,恐怕我们永远无法穿过繁忙的街道。经验法则在这里发挥了认知减压阀的作用。

2.2 行为经济学中的启发式决策理论

丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基的经典研究揭示,人类远非理性经济人。我们更依赖快速直观的判断,而不是缓慢的逻辑推理。行为经济学把这些判断模式系统化为三种核心启发式。

代表性启发式让我们通过类比快速归类。“以貌取人”就是这个原理的体现——虽然可能产生偏见,但在社交场合能快速形成初步印象。比如看到穿白大褂的就认为是医生,这种联想能节省大量认知资源。

可得性启发式则让我们依据容易想到的例子做判断。飞机失事的新闻总是让人印象深刻,导致很多人高估飞行危险。实际上开车上班的风险大得多,但因为事故报道不够“醒目”,我们反而觉得更安全。

锚定效应更是无处不在。商场里“原价999,现价399”的标签,就是利用初始价格作为锚点。记得我第一次租房时,中介先带看破旧的高价房源,再看普通房子时就会觉得特别划算。这种对比策略深深根植于我们的决策机制。

2.3 社会学习理论与经验积累机制

人类最了不起的能力在于,我们不必亲身经历所有危险就能获得经验。班杜拉的社会学习理论指出,观察学习让我们能站在别人的肩膀上成长。长辈的告诫、朋友的教训,都成为我们经验法则的重要来源。

这种学习就像知识的接力赛。我母亲教我“炒菜热锅冷油”的技巧,这是她从外婆那里继承的智慧。虽然我不完全理解其中的物理原理,但遵循这个法则确实能避免油烟和粘锅。社会传承让经验法则跨越时空限制,成为集体智慧的载体。

神经科学研究还发现,重复实践会让大脑形成特定的神经通路。就像熟能生巧的钢琴家,他们的手指仿佛拥有自己的记忆。这种生理基础解释了为什么经验法则能如此自动化——它们已经刻进了我们的神经回路。

这些理论基础让我们明白,经验法则不是随意的习惯,而是人类认知系统在进化过程中形成的优化策略。理解背后的原理,就像拿到了使用说明,能让我们更聪明地运用这些思维工具。

每天早晨,我习惯性地看一眼窗外判断要不要带伞——不是查看天气预报,而是依据云层厚度和风向做决定。这种看似随意的判断,其实运用了特定的经验法则。就像工具箱里的不同工具,我们的大脑也配备了多种思维快捷方式应对各种情境。

3.1 代表性启发式法则

看到留着大胡子、穿着皮夹克的中年男性,你会联想到什么职业?很多人会猜是摇滚乐手或艺术家,尽管统计上他更可能是程序员或会计师。这就是代表性启发式在起作用——我们倾向于根据事物与典型原型的相似度做判断。

这种法则特别擅长处理模式识别。我有个朋友总能准确猜出别人的家乡,他说靠的是观察口音特点和行为习惯的组合。虽然偶尔会出错,但正确率远高于随机猜测。代表性启发式就像心智的速写本,快速勾勒出事物轮廓,省去了精细描绘的时间。

不过这种法则有时会让我们过度依赖刻板印象。记得有次在医院,我把一位穿便装的长者误认为是病人,结果人家是科室主任。代表性启发式忽略了基础概率信息,让我们对个别特征反应过度。

3.2 可得性启发式法则

如果问你是死于鲨鱼攻击的概率大还是死于坠落家具的概率大,很多人会选择前者。实际上,被家具砸死的概率是鲨鱼袭击的30倍。但鲨鱼攻击的新闻更令人印象深刻,所以更容易被想起。

这就是可得性启发式的特点——我们依据回忆案例的容易程度来评估事件频率或概率。去年小区发生了一起入室盗窃,之后整个社区都加强了安保。虽然统计上犯罪率并没有显著上升,但那起鲜明的事件让所有人高估了风险。

我自己也常受此影响。准备重要演讲时,总会想起那次忘词的尴尬经历,于是花大量时间背诵讲稿。实际上,绝大多数演讲都很顺利,但那个失败案例太“可得”了,扭曲了我的风险评估。

3.3 锚定与调整法则

房产中介带你看房时,为什么总是先看最贵的?这是典型的锚定策略。第一个价格会成为参照点,影响后续所有判断。即使明知那个锚点不合理,我们的调整也总是不充分的。

锚定效应在谈判中无处不在。我参与过一次薪资谈判,对方先报了个偏低的数字,尽管最终谈到了合理范围,但明显受到了初始锚点的影响。我们就像船只被锚定在某片水域,即使能移动,也离不开太远。

有趣的是,就连完全随机生成的数字也能产生锚定效果。研究表明,轮盘赌随机转出的数字会影响人们对联合国成员国数量的估计。我们的大脑似乎需要某个起点才能开始思考,哪怕这个起点毫无意义。

3.4 情感启发式法则

“跟着感觉走”不只是一句歌词,而是真实存在的决策机制。情感启发式指的是我们依靠情绪反应来做判断——喜欢就认为好,讨厌就认为坏。

这种法则在复杂决策中特别有用。面对两个工作机会,一个薪水高但氛围压抑,另一个薪水一般但团队和谐,很多人会选择后者。情感在这里充当了综合评估器,把难以量化的因素打包处理。

我选择现在住的房子时,理性比较了通勤时间、面积和价格,但最终决定因素是那个阳光充足的阳台带给我的愉悦感。后来证明这个情感选择很正确——每天早上的阳光确实提升了生活品质。

这些经验法则类型各有所长,像不同的乐器合奏出思维的乐章。理解它们的运作方式,就像乐手熟悉自己的乐器,能让我们在生活这场即兴演出中表现得更加出色。

上周在超市排队结账时,我注意到一个有趣现象:大多数人会不假思索选择看起来移动更快的队伍,即使两条队伍实际长度相同。这种看似简单的选择背后,是经验法则在日常生活中的生动演绎。经验法则就像我们随身携带的认知瑞士军刀,在不同场合展现出惊人的实用性。

4.1 个人决策中的经验法则运用

每天早上决定穿什么衣服时,我很少查看精确的天气预报。通常只是感受一下室内温度,看看窗外树叶的摆动程度,然后从衣柜里拿出“感觉合适”的衣物。这种基于有限信息的快速决策,就是典型的经验法则应用。

在时间管理方面,很多人遵循“两分钟法则”——如果一件事能在两分钟内完成,就立即去做。这个简单原则帮我避免了大量琐事堆积带来的压力。虽然它并非精确计算的结果,但实践效果出奇地好。

健康决策中也充满经验法则的影子。感冒时喝姜茶、头痛时按压太阳穴,这些祖辈传下来的方法可能缺乏严谨科学验证,却在无数人的亲身实践中证明有效。我祖母常说“饭后百步走,活到九十九”,这个朴素的经验总结,本质上就是一种代代相传的健康法则。

4.2 社交互动中的经验法则应用

认识新朋友时,我们通常在最初几分钟内形成第一印象。这种“快速读人”的能力依赖多种经验法则:微笑代表友好,专注的眼神交流显示真诚,得体的着装反映修养。虽然这些判断可能出错,但社交效率大大提高。

处理冲突时,很多人本能地运用“换位思考”法则。记得有次团队成员因意见不合争执不下,我建议大家暂时放下各自立场,想象自己处在对方位置。这个简单的经验法则很快化解了紧张气氛。

判断信任度时,我们常参考“一致性”法则——一个人言行是否一致,承诺是否兑现。多次爽约的朋友会逐渐失去信任,即使每次都有合理解释。这种基于过去行为预测未来的方法,帮助我们构建可靠的社会关系网。

4.3 工作场景中的经验法则实践

职场中,“80/20法则”被广泛运用——80%的结果往往来自20%的关键努力。作为项目经理,我发现团队80%的进度问题确实源于少数几个关键环节。集中资源解决这些瓶颈,效率提升立竿见影。

电子邮件处理时,很多人遵循“三次原则”——如果同一个问题来回沟通超过三次,就应该直接打电话。这个经验法则帮我节省了大量无效沟通时间。现代职场信息过载,这类过滤法则变得愈发重要。

招聘面试中,面试官常使用“五分钟法则”——前五分钟的互动通常能预测整体面试效果。虽然这可能忽略后期展现的潜力,但在有限时间内,这种启发式判断提供了相对可靠的筛选机制。

4.4 消费行为中的经验法则体现

选购商品时,“价格等于质量”是常见的经验法则。在无法详细比较产品参数时,我们倾向于认为高价代表高品质。买红酒时我就经常这样判断,虽然知道价格与品质不完全成正比,但在信息有限时,这个法则确实降低了决策难度。

“销量排行榜”是另一个被广泛应用的购物法则。很多人默认畅销的产品应该不错,毕竟“群众的眼睛是雪亮的”。网购时我经常参考这个指标,效果通常比随机选择好得多。

超市布局也巧妙利用了我们的经验法则。结账区摆放的口香糖和巧克力,就是针对“排队无聊就想吃东西”的心理设计。商家深谙这些消费心理规律,将它们转化为实实在在的销售额。

经验法则如同生活中的快捷键,让我们在复杂世界中快速导航。它们可能不完美,但在时间有限、信息不全的日常情境中,这些思维捷径提供了令人惊讶的高效解决方案。理解这些法则的应用场景,就像拿到了一张认知地图,能帮助我们在各自的生活迷宫中找到更优路径。

去年装修房子选地板时,我在两家店铺间犹豫不决。一家导购详细讲解了各种参数,另一家老师傅只用手摸了摸材质就说:“这个耐用,那个容易变形。”最终我选择了老师傅推荐的产品——三年过去,地板确实完好如初。这个决定让我深刻体会到经验法则的双面性:它既可能带来精准判断,也可能导致严重失误。

5.1 经验法则的优势与价值

经验法则最迷人的地方在于它的高效。早晨煮鸡蛋时,我从不使用计时器,而是凭感觉估算时间。这种“直觉计时”准确率惊人,同时释放了注意力去做其他事情。认知资源有限的时代,这种思维经济性显得尤为珍贵。

复杂决策中,经验法则经常展现出超越精密分析的智慧。有次公司需要紧急选择合作方,数据分析团队需要三天完成评估,而一位资深主管仅凭对方回复邮件的速度和格式就做出了判断。结果证明他是对的——那家反应迅速、格式规范的企业确实提供了最优质的服务。

面对不确定性时,经验法则提供的心安感不容小觑。记得第一次独自旅行时,我遵循“跟着人流走”的原则在陌生机场转机。虽然不一定是最优路径,但避免了焦虑和迷路风险。在压力情境下,一个可靠的启发式法则往往比完全理性分析更具实用性。

5.2 经验法则的局限与风险

经验法则的暗面在于它的僵化。邻居坚持“所有保健品都有益健康”的信条,结果花大价钱买了一堆无效产品。当经验固化成教条,它就从解决问题的工具变成了制造问题的根源。

我曾在投资股票时吃过亏。按照“蓝筹股永远安全”的经验法则重仓某传统企业,却忽略了行业正在发生的颠覆性变化。这个教训让我明白,经验法则最容易在环境剧变时失效。昨天的真理可能变成今天的陷阱。

医疗决策中过度依赖经验法则尤其危险。朋友咳嗽久治不愈,一直用“感冒喝姜茶”的老办法,延误了肺炎的治疗。当涉及专业领域时,未经检验的经验法则可能带来不可逆的后果。

5.3 认知偏误与经验法则的关系

经验法则和认知偏误像一对孪生兄弟,经常相伴而生。“锚定效应”让我在第一次听到某款手机的价格后,后续所有判断都围绕那个数字展开。即使获得新信息,思维还是被初始数值牢牢锁定。

“可得性启发”影响着我们对风险的感知。飞机失事的新闻铺天盖地时,很多人突然觉得飞行极其危险——尽管统计数据明确显示它比驾车安全得多。容易被想起的事件,在我们心中被放大了概率。

最隐蔽的可能是“确认偏误”。选择育儿方法时,我发现自己不自觉地在寻找支持初始选择的证据,而忽略相反案例。经验法则在这里变成了自我验证的工具,而非探索真相的途径。

经验法则就像厨房里的刀具——用得恰当能高效处理食材,使用不当则会伤及自身。理解它的优缺点,不是要全盘否定或盲目接受,而是学会在合适的时候拿起,在危险的时候放下。这种驾驭能力,或许才是真正的智慧。

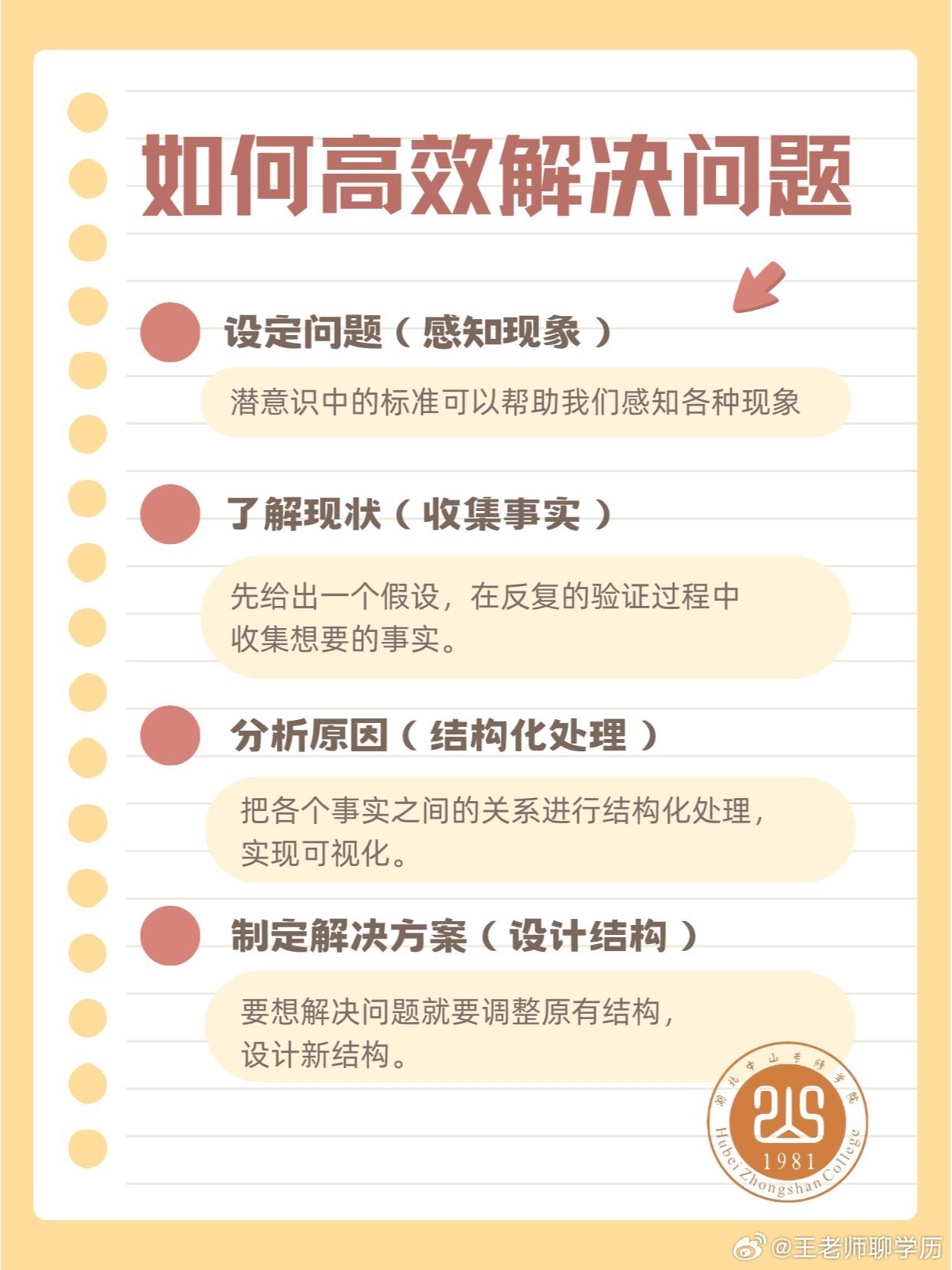

上周帮朋友挑选二手车,他坚持“里程数越低越好”的经验法则,差点错过一辆保养得当的高里程车。我建议他同时考虑维修记录和车主使用习惯,最终选到了一辆性价比超高的车。这件事让我思考:我们既不能完全抛弃经验法则,也不能被它束缚,关键在于学会优化使用。

6.1 提升经验法则有效性的方法

经验法则需要定期“更新系统”,就像手机软件需要升级一样。我习惯每季度回顾自己的消费决策,发现“贵的就是好的”这条法则在电子产品选择中准确率很高,但在日用品领域却经常失灵。建立这样的定期检验机制,能防止经验法则过时。

多样化场景测试很重要。曾经认为“早起效率最高”的我,在尝试不同时间段工作后,发现下午创作反而更顺畅。现在我会在不同情境下验证经验法则,收集足够多的数据点再形成判断。这种方法特别适合那些与环境强相关的经验规则。

组合使用多条经验法则能显著提升准确性。选购房产时,单纯遵循“地段决定一切”或“只看户型”都可能片面。我把四条法则——地段、户型、社区、价格——做成评分表,综合评估。这种“经验法则组合拳”往往比单一法则更可靠。

6.2 避免经验法则误用的技巧

设置“红色警报”情境是个实用技巧。我在投资理财中明确规定:当涉及超过流动资产10%的决策时,自动暂停使用任何经验法则,转向详细研究。这种硬性规定帮助避免了许多潜在损失。

主动寻找反例能有效破除经验法则的固化。记得有段时间坚信“所有速食都不健康”,直到发现几家使用新鲜食材的速食店。现在做判断前,我会特意寻找3个反例。如果反例确实存在,就调整或放弃原有法则。

引入外部视角经常能发现经验法则的盲点。团队讨论项目方案时,我特别注意那些新手同事的意见——他们没有被行业“常识”束缚,往往能指出我们习以为常的认知陷阱。定期寻求不同背景人士的看法,就像给经验法则做“体检”。

6.3 培养批判性思维与经验法则的平衡

我发展出一套“双轨思维”模式:经验法则提供快速初判,批判性思维负责复核。点外卖时先用“评分4.5以上通常不错”快速筛选,再仔细查看最新评价和具体内容。这种组合既保有效率又不失准确性。

学会识别“经验法则失效信号”很关键。当发现自己在说“一直都是这样”或“大家都这么认为”时,我会立即警觉——这往往是经验法则需要重新检验的信号。环境变化速度加快、信息过载、情绪波动强烈时,都需要调低对经验法则的依赖度。

最好的状态或许是在经验法则和批判思维间灵活切换。像开车时熟练使用自动挡和手动挡——熟悉路况时信任经验直觉,遇到复杂地形就切换到仔细分析。这种动态平衡能力,需要刻意练习才能掌握。

优化经验法则不是要抛弃它们,而是让这些思维工具更加精准可靠。就像老木匠会定期磨砺他的凿子,我们也需要不断打磨自己的经验法则。毕竟,真正的好工具应该越用越顺手,而不是越用越局限。