每天我们都在经历着各种事情,有些转瞬即逝,有些却深深印在记忆里。把这些零散的片段整理出来,就像把散落的珍珠串成项链,你会发现生活原来有着自己独特的纹理和光泽。

为什么要总结生活经历:从混沌到清晰

生活常常像一团乱麻,各种事件、情绪、想法交织在一起。总结经历的过程,就是给这团乱麻理出线头。我有个朋友曾经觉得自己的人生毫无方向,直到他开始定期回顾自己的经历。三个月后他告诉我,那些看似无关的事件之间,原来存在着某种内在联系。

通过总结,我们能够看清自己走过的路。那些当时觉得微不足道的选择,回头看可能是人生的转折点。那些曾经困扰我们的难题,在时间的沉淀下会显现出新的意义。这个过程让我们从被动的经历者,变成主动的观察者和学习者。

生活经历总结带来的成长与收获

每次总结都是一次与自己的对话。在这个过程中,我们不仅回顾过去,更重要的是重新认识自己。我记得有次整理旧物时翻出大学时期的日记,读着那些青涩的文字,突然理解了当年那个迷茫的自己。这种理解带来的是释然,也是成长。

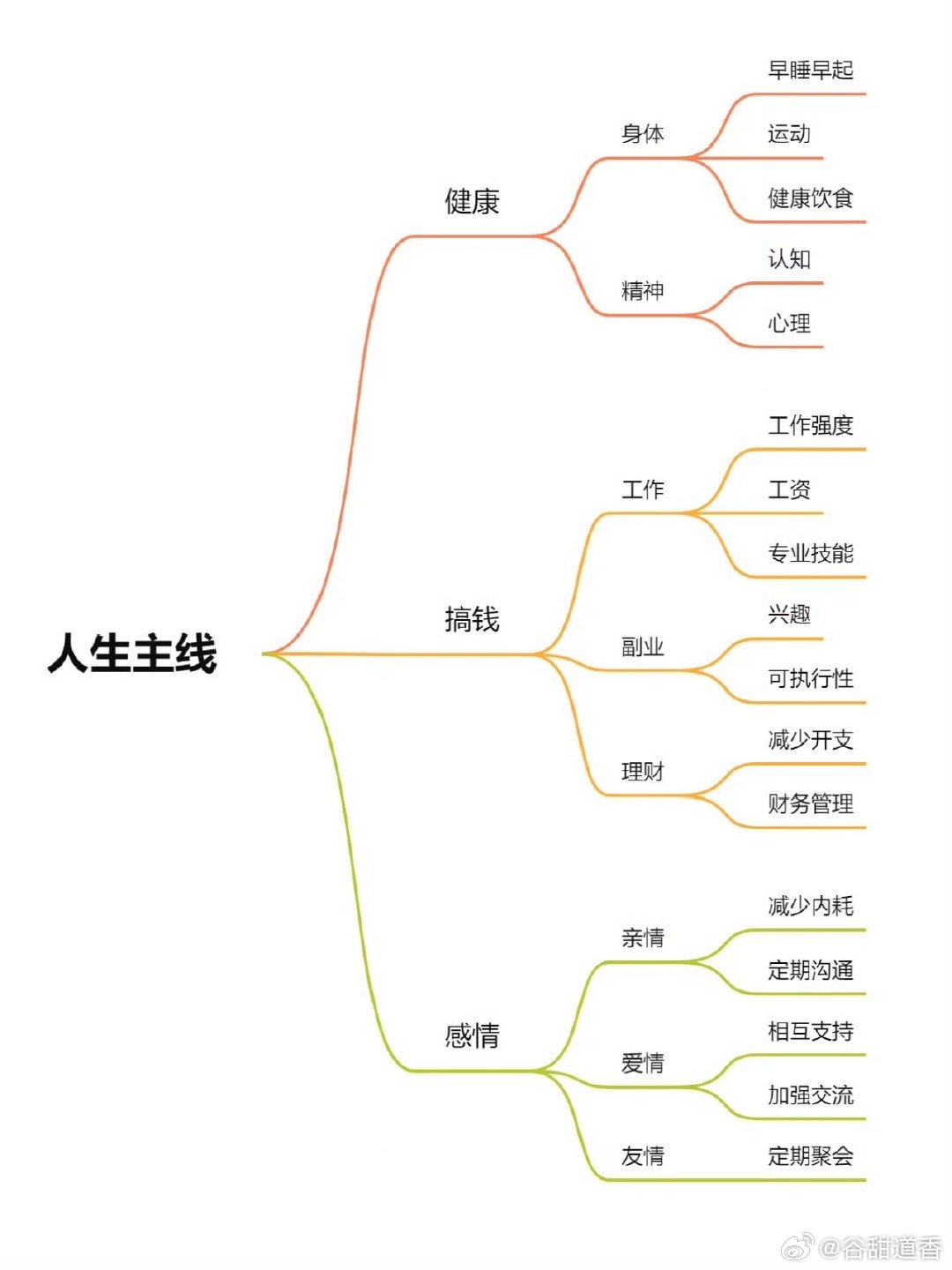

总结能帮助我们识别自己的成长模式。你会发现自己在哪些方面进步了,哪些模式在不断重复。比如可能发现自己在压力下总是选择逃避,或者面对机会时习惯性犹豫。认识这些模式,就是改变的开始。

记录与反思:构建个人生命地图

生活经历总结就像在绘制一张专属的生命地图。这张地图上标记着我们的高峰与低谷,记录着我们的欢笑与泪水。它告诉我们从哪里来,也指引我们往哪里去。

绘制这张地图需要诚实面对自己。不仅要记录成功和喜悦,也要接纳失败和伤痛。每个标记都是生命的一部分,共同构成了完整的我们。这张地图会随着时间不断丰富,成为我们最珍贵的个人财富。

当生活再次面临选择时,这张地图就是最好的导航。它提醒我们曾经在哪里跌倒,又在何处找到方向。它让我们明白,每个经历都不是白费的,都在以某种方式塑造着今天的我们。

开始总结生活经历前,适当的准备能让整个过程更顺畅自然。就像烹饪前要备好食材和厨具,反思人生也需要合适的环境和工具。

选择合适的时间与空间:创造反思的环境

安静的时刻往往最适合内省。清晨醒来时头脑清醒,或是深夜万籁俱寂时,都是不错的时机。我习惯在周末的早晨,泡一杯茶,坐在书桌前开始回顾。这个时间段既不会太匆忙,也不会因疲惫而影响思考质量。

空间的选择同样重要。一个让你感到舒适放松的角落就很好。可能是书房里那把熟悉的扶手椅,或是咖啡馆靠窗的位置。关键是要远离日常干扰,给自己创造一段专属的思考时光。有时候换个环境也会有意外收获,比如在公园长椅上,自然的气息能让思维更开阔。

收集生活素材:照片、日记、物品的整理

生活痕迹散落在各个角落。翻看手机相册里的照片,那些定格的瞬间往往能唤起深层记忆。去年的旅行照,上个月的聚会合影,甚至随手拍的天空——每张照片背后都藏着一个故事。

日记本、日程安排、社交动态都是宝贵的素材源。我发现自己五年前的一条朋友圈,记录着某个普通午后的心情,现在读来却能串联起一段重要的人生转变。旧物也承载着记忆,一本书、一张票根、一件礼物,都可能成为打开回忆之门的钥匙。

把这些素材集中整理,不必追求完美分类。简单按时间顺序排列,或是按主题粗略分组就足够。重要的是让这些生活片段触手可及,为后续的深入反思做好准备。

设定总结目标:明确想要达成的效果

你想从这次总结中获得什么?是理清职业发展路径,还是改善人际关系,或者只是想更了解自己?明确的目标能让总结更有方向。

也许你希望找出重复出现的生活模式。比如为什么总是在类似的事情上感到焦虑,或是哪些时刻让你最有成就感。或许你想梳理人生的重要转折点,看看每个选择如何引领你走到今天。

目标不必太宏大。哪怕是“理解去年那个重要决定背后的动机”这样具体的小目标,也能带来有价值的洞察。设定目标时记得保持开放心态,允许在总结过程中发现意料之外的新认知。

整理生活经历需要一些具体的方法,就像整理房间需要不同的收纳技巧。这些方法能帮我们把零散的记忆和体验,变成有意义的个人成长地图。

时间线梳理法:按时间顺序回顾重要节点

从生命起点开始,沿着时间轴慢慢前行。这个方法特别适合想要看清人生整体脉络的人。你可以从童年开始,回忆每个重要阶段的关键事件——小学毕业、第一次离家、第一份工作、重要关系的开始与结束。

我尝试过用一张长长的纸,在上面标注出每个重要年份和对应的事件。看着那些点连成线,突然明白了为什么现在的自己会是这个样子。二十五岁那次职业转变,原来与十八岁的某个选择有着隐秘的关联。

时间线的魔力在于它揭示了我们容易忽略的连续性。某个看似偶然的决定,在时间线上看可能是必然。某个痛苦时刻,放在更长的时间维度里,会显露出它特有的意义。

主题分类法:按情感、成就、教训等维度分类

生活不是单一维度的直线。有时候按主题来梳理,能发现更深层的模式。试着把经历分成几个主题篮子:情感体验、职业发展、人际关系、个人成长、重要教训。

在“情感体验”篮子里,放入那些让你心跳加速的时刻——第一次告白时的紧张,收到录取通知书的狂喜,失去亲人时的悲痛。在“重要教训”篮子里,装着那些用代价换来的领悟。

我记得整理“人际关系”主题时,发现自己在友情中总是扮演倾听者的角色。这个发现让我开始思考是否需要调整与人相处的模式。主题分类就像把生活的各种颜色分开,让我们能更清楚地看到每种色彩的浓淡与变化。

关键事件分析法:深入剖析转折点和里程碑

某些时刻像人生的支点,轻轻一转就改变了后续的方向。找出这些关键时刻,深入分析它们的前因后果。可能是决定转行的那次谈话,结束一段关系的那个下午,或是某个让你顿悟的清晨。

对这些关键事件提出深入的问题:当时是什么促使我做出那个决定?如果重来一次,我会怎么做?这个事件如何改变了我的价值观或人生轨迹?

去年分析自己辞职创业的决定时,我意识到那不只是职业选择,更是对自由生活方式的追求。这个认识帮助我在后续决策中更清楚什么对自己真正重要。关键事件就像人生地图上的坐标点,理解了它们,就理解了整张地图的绘制逻辑。

每个方法都有其独特的视角。时间线让我们看见过程,主题分类让我们看见模式,关键事件分析让我们看见转折。你可以尝试所有方法,找到最适合自己的那一种,或者创造属于你的独特总结方式。

记录生活经历不只是把发生的事情写下来,更像是给自己的记忆建造一个家。好的记录方法能让那些稍纵即逝的瞬间、微妙的情感和重要领悟都有处可寻,在需要时能被完整地唤醒。

日记写作技巧:从流水账到深度反思

很多人开始写日记时都像在列清单——“早上七点起床,吃了面包,上班开会”。这样的记录当然可以,但如果我们想让日记成为真正的成长工具,就需要从记录“发生了什么”转向思考“这对我意味着什么”。

试着在记录事件后多问自己几个为什么。今天那个会议为什么让我感到焦虑?见到老朋友时心里涌起的温暖从何而来?上个月我刚开始写日记时,只是简单记录日常。直到有次重读之前的记录,发现自己在相似情境下总是产生同样的情绪反应,这个发现比记录事件本身更有价值。

你可以尝试“事件+感受+反思”的三层结构。先客观描述发生了什么,再诚实写下当时的情绪体验,最后思考这件事教会了你什么。这样的日记就像与自己的深度对话,时间越久,越能看见自己的成长轨迹。

视觉记录法:照片、视频、手账的运用

不是所有的生活体验都能用文字充分表达。有时候一张照片捕捉到的光影,一段视频记录的声音,或者手账上随手画的小图,能传达文字难以描述的氛围和情感。

照片不只是为了记录“去过哪里”,更是为了保存那一刻的视觉感受——雨后街道的反光,亲人笑时眼角的细纹,自己完成某个项目后疲惫又满足的表情。我手机里有张普通的咖啡杯照片,每次看到都会想起那个决定转行的下午,杯子上映着窗外的梧桐树影。

手账结合了文字、图画和拼贴,让记录变得立体。你可以在上面贴一张电影票根,在旁边写下观影时的联想;用不同颜色的笔区分事实记录和情感注释;画个小图标代表当天的心情状态。视觉元素能激活右脑思维,常常带来意想不到的洞察。

视频记录尤其适合保存动态的瞬间——孩子学走路的蹒跚,朋友聚会时的笑声,自己完成第一次公开演讲的紧张表情。这些流动的影像在未来回顾时,能唤回更完整的场景记忆。

数字化工具与传统纸笔的选择

这是个值得思考的问题:在屏幕与纸张之间,什么最适合承载你的生活故事?

数字工具的优势在于便捷和可搜索性。手机备忘录可以随时记录突发的灵感,云笔记应用能跨设备同步,专门的日记软件提供加密保护和提醒功能。我使用过一款日记应用,它会在一年后的同一天显示我去年的今天写了什么,这种时间上的呼应常常带来惊喜的发现。

但纸笔有着不可替代的质感。笔尖划过纸张的触感,墨水的气息,写字时特有的节奏感,这些感官体验本身就成为记忆的一部分。书写的过程更慢,反而促使我们更深入地思考。翻开实体笔记本,能看到不同时期字迹的变化,偶尔的涂鸦,甚至咖啡渍留下的痕迹——这些“不完美”恰恰记录了生活的真实质感。

或许最佳方案是结合两者。用手机快速捕捉灵感和大纲,再用纸笔进行深度反思;或者平时用数字工具记录,定期在笔记本上做整理和总结。关键不是追求最先进的技术,而是找到能让你持续记录的方式。毕竟,再完美的工具,如果不用来记录,也只是摆设。

记录生活本质上是在回应一个古老的冲动——对抗遗忘,理解自我。无论选择什么方式,重要的是开始记录,并让这个过程成为与自己真诚对话的机会。

生活经历的总结如果只停留在回顾层面,就像收集了食材却没有烹饪。真正的价值在于如何把这些素材转化为滋养成长的养分,让过去的经历成为未来道路上的指南针。

提炼生活智慧:从经历中汲取教训

每段经历都像河床里的鹅卵石,需要捡起来仔细端详,才能发现它独特的纹路。提炼智慧不是简单地给事件贴标签,而是理解那些隐藏在表面之下的模式与联系。

我认识一位朋友,他在职场十年换了五份工作。最初他只是抱怨每家公司的问题,直到开始系统总结,才发现自己总是在相似的管理风格下感到窒息——他需要的是自主创造的空间,而非严格规范的流程。这个认知不是某次经历直接告诉他的,而是通过对比多次离职原因才浮现的模式。

试着用“如果重来,我会怎么做不同”的视角重新审视关键事件。这个思考不是为了后悔,而是为了识别那些可以复制的成功要素和需要避免的陷阱。把教训转化为具体的行为原则,比如“在情绪激动时不做重大决定”或“面对不确定性时,先收集三个关键信息”。

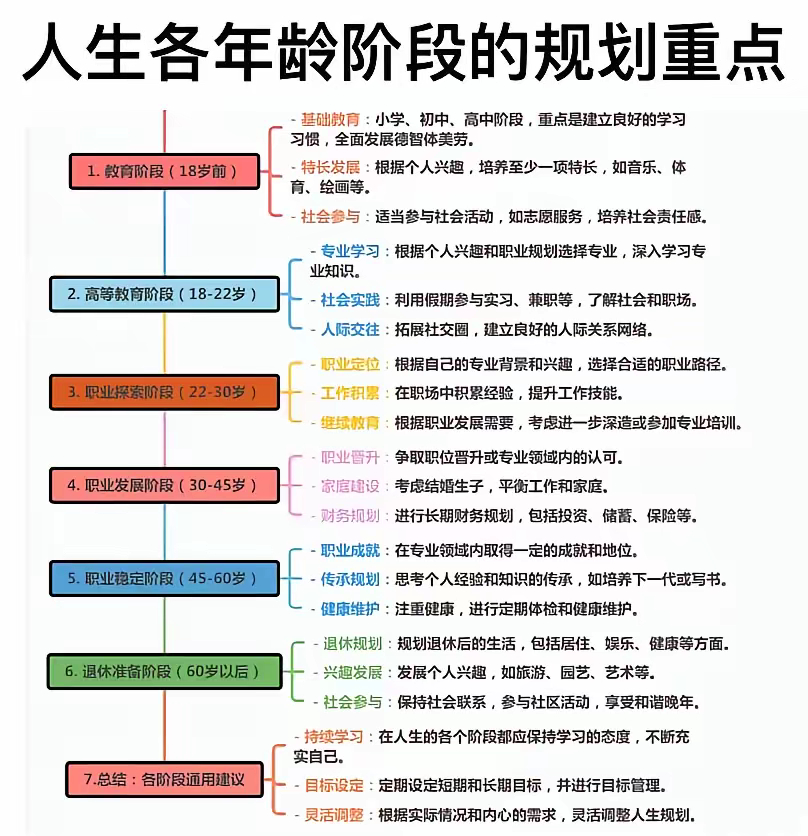

制定未来规划:基于过去的经验设定新目标

总结的最大讽刺在于——它面向过去,却只为服务未来。当你清楚地知道自己从哪里来,才能更明智地决定要往哪里去。

基于总结的规划有种踏实感。它不像新年决心那样容易半途而废,因为它建立在对自我真实认知的基础上。如果你发现过去三年里,那些让你最有成就感的项目都涉及创意表达,那么把“更多创作时间”纳入规划就比盲目追随“应该提升管理能力”更可能持久。

我记得自己曾总结发现,过去成功的职业转变都始于小范围的尝试——先业余时间接触新领域,确认适合后再全力投入。这个发现让我放弃了立刻转行的冲动,转而制定了为期六个月的探索计划,每周固定时间学习相关技能。这种基于经验的规划减少了焦虑,增加了实现的可能性。

有效的规划应该包含从总结中获得的具体洞察。不仅仅是“我要更健康”,而是“根据过去半年记录,我发现在压力大时容易饮食失控,因此下季度重点建立简单的备餐习惯和每周三次的散步仪式”。这样的规划既有方向感,又具备可操作性。

建立持续总结的习惯:让反思成为生活方式

偶尔的深度总结很有价值,但真正的转变来自将反思融入日常的微小习惯。就像健身不是靠一年一次的剧烈运动,而是靠每周几次的规律训练。

把总结习惯“嵌入”已有的生活节奏中。可能是每周日晚花20分钟回顾过去七天,每月初用一小时看看上个月的轨迹,或是每个季度安排一个下午进行更系统的梳理。关键不是时长,而是规律性。我自己的习惯是每天睡前用五分钟想“今天最感激什么”和“一个小学习”,周末则用稍长时间做周回顾。

降低开始的门槛。不必每次都要写出完美的总结报告,有时只是快速列出三件进展顺利的事和一件可以改进的事。有时只是在通勤路上思考一个特定问题:“这个月我处理冲突的方式有进步吗?”持续的微小反思,累积起来就是深刻的自我认知。

成长不是一次性的飞跃,而是通过持续总结将经验转化为内在智慧的过程。当反思成为你呼吸般自然的习惯,每个昨天都在为更好的明天提供养分。