每天早上被七个闹钟吵醒,手忙脚乱找钥匙,赶到公司发现忘带重要文件——这种场景是不是很熟悉?三年前的我就是这样,生活像一团乱麻,永远在应付各种突发状况。直到某个加班的深夜,我看着桌上堆积的外卖盒和未完成的待办清单,突然意识到:我经营着别人的项目,却把自己的生活经营得一塌糊涂。

从生活困境到管理觉醒

记得那个特别的周三,我同时经历了信用卡逾期、健身卡过期、与朋友约定聚餐却完全忘记的三重打击。站在便利店里看着最后一盒凉掉的便当,我突然明白:问题不在于时间不够或金钱不足,而在于我从未像管理项目那样管理自己的生活。

这种觉醒很奇妙。就像长期生活在昏暗房间里的人突然拉开窗帘,阳光刺眼却让人清醒。我开始记录每天的时间流向,分析每笔开支的去向,观察自己的精力波动规律。三个月后,这些原始数据让我看清了自己生活的真实模样——不是缺少资源,而是资源在无序中白白流失。

管理法则的诞生之路

整理最初的生活记录时发现,我的问题可以归纳为二十个关键痛点。比如“总在寻找丢失的物品”、“总在截止日期前熬夜赶工”、“总在月底对着账单发愁”。针对每个痛点,我尝试了各种解决方法,最终提炼出二十条简单易行的管理法则。

这些法则不是在书斋里空想出来的。每一条都经过反复试错,有的方法试用两周就被淘汰,有的调整了七八个版本才固定下来。比如第二条“物品定位管理”,最初只是要求物品放回原处,后来加入了“使用频率决定存放位置”的细化原则。这个过程很像做菜,需要不断调整火候和配料,直到找到最适合自己口味的配方。

现代生活的管理需求

现在翻开手机,各种效率软件、理财课程、健身App层出不穷。这种繁荣恰恰说明,我们比任何时候都更需要系统化的生活管理方案。信息过载让注意力成为稀缺资源,消费主义诱惑下财务健康难以维持,社交媒体的虚拟互动反而让人际关系更加脆弱。

有意思的是,科技发展带来的便利与挑战并存。智能手机既能提醒我们约会时间,也会用无穷尽的信息流偷走我们的时间。生活管理二十条就像在这个复杂时代的导航仪,不是要我们变成严格的苦行僧,而是找到属于自己的节奏。毕竟,管理的终极目标不是约束,而是通过有序获得更多自由。

前几天整理旧物,发现三年前那本写满焦虑的日记。对比现在从容许多的生活状态,我更加确信:管理不是要把人变成机器,而是让每个人都能成为自己生活的设计师。当你清楚地知道时间花在哪里,金钱流向何处,精力如何分配,生活自然会呈现出你期待的模样。

还记得刚开始实践这些管理法则时,我把它们写在便利贴上贴满整个冰箱。每天早上冲咖啡时看几眼,慢慢地这些原则就像呼吸一样自然。现在分享这些经过时间检验的核心内容,或许能帮你避开我当年走过的弯路。

时间管理篇:如何让24小时创造最大价值

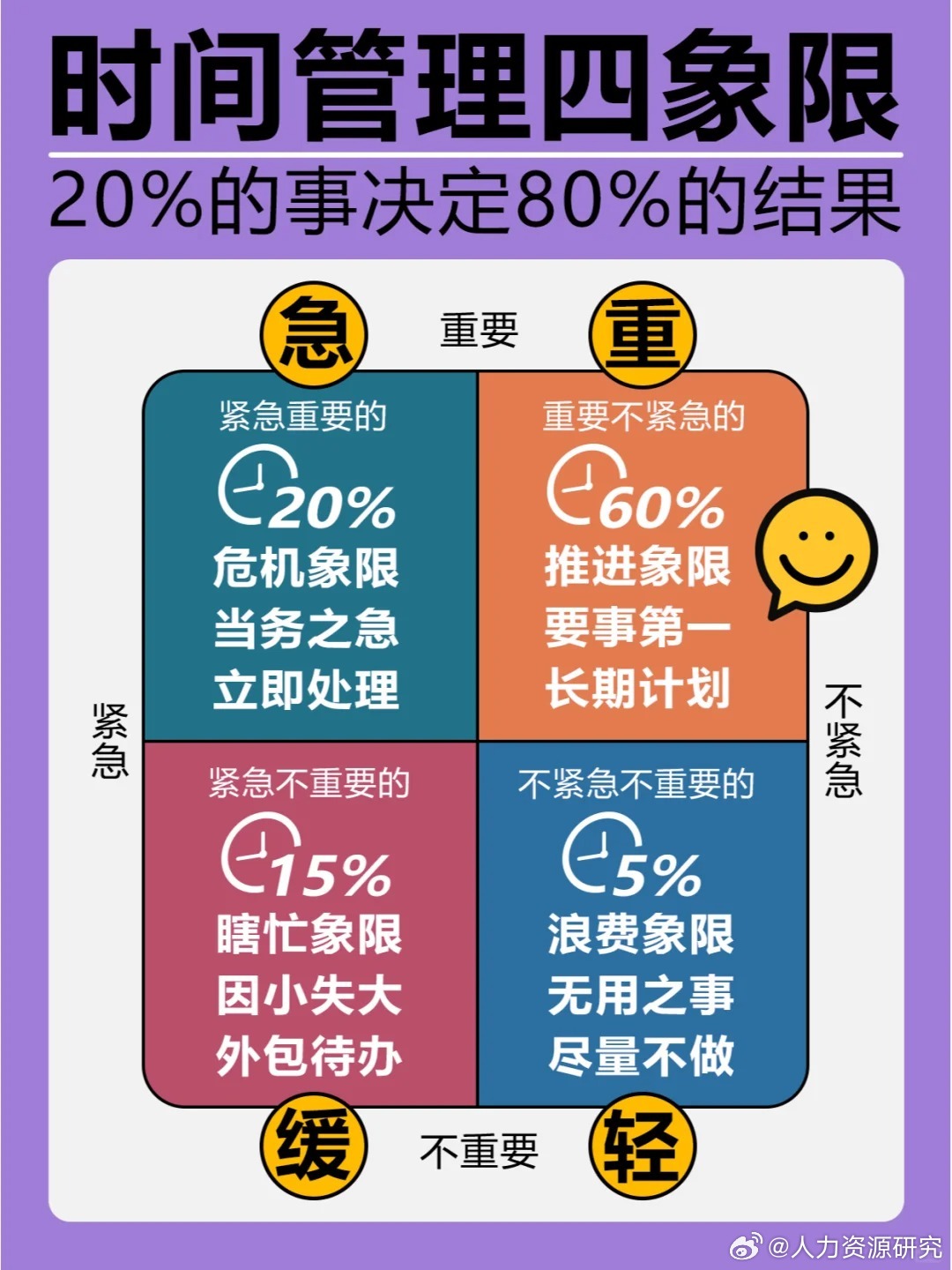

时间管理的本质不是压榨每一分钟,而是让时间流向真正重要的事。我习惯把每天的时间分成三种类型:专注时间、维护时间和弹性时间。

专注时间通常安排在上午精力最充沛的两小时,用来处理需要深度思考的工作。这个时段我会关闭所有通知,有时甚至把手机放在另一个房间。维护时间用来处理日常事务,比如回复邮件、整理文档。弹性时间则留给突发状况和休息,毕竟生活不可能完全按计划进行。

有个小技巧很实用:为每项任务预估时间后,再额外预留20%的缓冲。比如预计30分钟完成的报告,我会在日程表上留出36分钟。这个习惯帮我摆脱了长期赶deadline的焦虑。

时间记录带来的惊喜往往超乎想象。坚持记录一周后,我发现自己每天平均花在找东西上的时间竟有38分钟。通过简单的物品定位管理,这些时间现在可以用来读几页书,或者单纯地发会儿呆。

财务管理篇:从月光族到理财达人的蜕变

财务自由听起来很遥远,其实是从理清每一笔收支开始的。我的转变始于一个简单动作:连续三个月记录每笔超过50元的消费。

那些消费记录像面镜子,照出了很多无意识的消费习惯。每周三四杯的网红奶茶,各种自动续费的会员服务,还有因为“打折”而买回来从未穿过的衣服。看清这些后,我建立了三个账户:生活账户、梦想账户和投资账户。

生活账户存放每月必需的开销,梦想账户为旅行、学习等目标存钱,投资账户则用于长期理财。这种分配方式让钱有了明确去向,月光现象自然消失了。

有意思的是,整理财务的过程也改变了我的消费观念。现在购买前会问自己:这是需要还是想要?它会带来持久价值还是短暂快乐?这些问题帮我省下了不少“后悔消费”的钱。

健康管理篇:身心平衡的生活艺术

健康管理最容易被人忽略,却影响着所有其他方面的表现。我的健康管理从睡眠开始——以前总觉得熬夜是在赚取时间,后来发现那不过是在透支第二天的效率。

现在固定晚上11点前入睡,早上6点半起床。晨间的半小时用来拉伸和准备营养早餐,这个习惯让全天精力平稳很多。运动也不再是负担,而是融入日常的生活方式。比如用爬楼梯代替坐电梯,通勤时提前一站下车步行。

心理健康同样重要。每周留出半天“离线时间”,不接触任何电子设备。有时去公园散步,有时就坐在窗边发呆。这个习惯意外地带来了很多灵感,一些困扰已久的问题往往在这种放松状态下自然解开了。

关系管理篇:构建和谐的人际网络

人际关系就像花园,需要定期照料才能繁茂。我制作了一张简单的关系地图,把重要的人分成了几个圈子:核心圈是要经常见面的家人挚友,支持圈是能互相帮助的同事伙伴,外围圈是保持联系的熟人。

每个月会特意安排时间与核心圈的人深度交流,不只是刷朋友圈点赞。支持圈的关系则通过小确幸来维系,比如分享有价值的文章,记得对方提过的小事。这些细微的用心,比节日群发祝福有意义得多。

设定关系边界同样关键。学会在适当的时候说“不”,反而让关系更健康。有次婉拒了不太想参加的聚会,对方反而更尊重我的时间安排。良好的人际关系应该互相滋养,而不是彼此消耗。

这些管理法则最妙的地方在于它们的连锁效应。当时间管理带来效率提升,就有更多精力关注健康;财务状况改善后,人际关系中的焦虑自然减少。生活是个整体,每个环节都在悄悄影响着其他部分。

理论终归要落地才有价值。记得刚开始实践这些法则时,我像个刚学会走路的孩子,总想一步到位,结果频频摔跤。后来明白,生活管理的精髓在于渐进调整,而不是完美执行。那些贴在冰箱上的便利贴,有些已经泛黄卷边,但它们见证了一个个微小却真实的改变。

制定个人专属的生活管理计划

没有两个人的生活轨迹完全相同,管理计划也该量身定制。我建议从“最小可行改变”开始——选择当前最困扰你的两三个领域重点突破,而不是试图一次性改造所有方面。

有个朋友用“生活仪表盘”的方式很值得借鉴。他把四大管理领域做成四个仪表盘,每周给自己打分。时间管理看专注时长,财务管理看储蓄率,健康管理看睡眠质量,关系管理看深度交流次数。这种可视化方式让进步变得具体可感。

制定计划时考虑你的生活节奏也很重要。如果你是晨型人,重要事项尽量安排在上午;夜猫子则可以把创意工作放在晚上。我曾经强行模仿成功人士的早起习惯,结果白天效率反而更低。找到适合自己的节律,管理才能持续。

克服实践过程中的常见障碍

实践中最常遇到的障碍是“完美主义陷阱”——总想等一切条件都具备再开始。实际上,管理生活就像学游泳,总要先跳进水里才能学会换气。

初期可能会遇到计划被打乱的挫败感。有次我精心安排的一周计划,因为家人突然生病完全打乱。后来学会在每份计划里预留“应急空间”,就像建筑中的伸缩缝,给意外留出余地。现在我的日程表上,每天都有1-2小时的空白时段。

动力不足时,试试“五分钟法则”。告诉自己只做五分钟,往往开始后就会继续下去。整理财务记录、运动、甚至难以下笔的工作报告,这个方法都很管用。重要的是先让轮子转起来,惯性会带你走得更远。

建立持续优化的生活管理机制

生活管理不是一次性工程,而是需要定期维护升级的系统。我每月最后一个周末会做一次“生活复盘”,看看哪些方法有效,哪些需要调整。

优化机制的关键是建立反馈循环。比如时间管理,我会在周末回顾时间记录,发现哪些时段效率最高,哪些常被浪费。财务管理则每月检查预算执行情况,看看哪些消费可以优化。这些数据比感觉更可靠。

不妨把优化过程设计得有趣些。我用不同颜色的便签代表不同领域的管理目标,完成一个就贴到专门的“进步墙”上。视觉化的成果积累会带来意想不到的成就感,让优化不再枯燥。

成功案例分享:他们如何通过二十条改变人生

小林的故事很有代表性。作为两个孩子的职场妈妈,她曾经每天都在救火状态。实施时间分块管理后,她发现每天其实有3个“黄金半小时”——送孩子上学后、午休时、孩子睡后。利用这些时间专注处理重要事项,工作效率反而提升了。

更触动我的是老陈的转变。退休后他一度感到失落,开始记录每日生活后,发现了教社区孩子书法的热情。现在他的“银发书法班”办得有声有色,财务管理让他有了授课的合理定价,关系管理帮他建立了良好的师生互动。

还有个年轻设计师,通过健康管理治好了长期偏头痛。原来他总在灵感来临时熬夜工作,调整作息后创意反而更活跃。他说现在明白了,创造力需要规律的生活作土壤。

这些案例让我看到,生活管理的真谛不是把自己框住,而是通过建立秩序获得更多自由。当生活的基本面稳定后,你反而有更多精力去探索、创造,活出真正属于自己的版本。