每天清晨煮咖啡时,你会不假思索地调整水温;遇到下雨天,自然知道要带伞出门。这些看似简单的行为背后,藏着我们最熟悉却又最陌生的两个伙伴:生活经验与常识。

1.1 生活经验的定义与特征

生活经验就像个人专属的成长日记。它是我们在日常活动中通过亲身实践获得的认知积累,带着鲜明的个人印记。记得我第一次租房时,完全不知道要看卫生间防水情况,结果入住两个月后楼下邻居就找上门来。这种通过实际经历获得的知识,就是典型的生活经验。

生活经验有几个明显特征:它往往来自具体情境,比如学会识别水果成熟度需要多次购买品尝;它具有强烈的主观性,同一个城市不同人的通勤经验可能完全不同;它还是动态发展的,随着环境变化不断调整。就像烹饪经验,从最初按食谱操作到后来随手抓调料,这个过程充满个人风格的演变。

1.2 常识的内涵与表现形式

常识更像社会共识的结晶。它是某个文化背景下大多数人共享的基础认知,不需要专门学习就能掌握。看到红灯知道停下,听到打雷预感到要下雨,这些都是常识在起作用。

常识通常以三种形式存在:最基础的是事实性常识,比如“水往低处流”;其次是方法性常识,像“感冒了要多喝水”;还有价值性常识,例如“做人要诚实”。有趣的是,不同地区的常识可能存在差异。在南方生活时,我以为全国都知道“回南天”要关窗,后来发现北方朋友完全没这个概念。

1.3 两者在认知体系中的位置

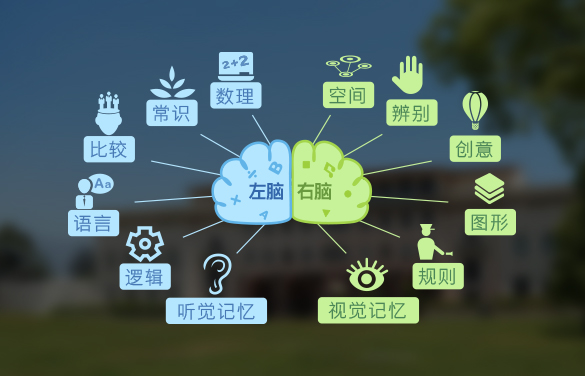

如果把人的认知体系比作一棵树,常识就是深埋地下的根系,为思维提供基础支撑;生活经验则是不断生长的枝叶,让每棵树都展现出独特形态。

常识构建了我们理解世界的基本框架。它确保我们在相同文化背景下能够顺畅交流,减少了解释成本。生活经验则在这个框架内填充具体内容,让认知更加丰满立体。它们共同占据着认知体系的基础层,就像建筑的地基,虽然不常被记起,却支撑着所有高级思维活动。

我特别喜欢观察不同年龄段的人处理问题的方式。年轻人更依赖书本知识和逻辑推理,而长者往往凭借丰富的生活经验直指核心。这种差异正好体现了两种认知要素在不同人生阶段的配比变化。

站在超市货架前挑选西瓜,有人用手指轻弹听声,有人查看瓜蒂形状——这些看似相似的行为,其实揭示了两种截然不同的认知来源。生活经验与常识就像同一片森林里的不同树种,虽然都提供阴凉,但生长方式和用途各不相同。

2.1 获取途径的差异

常识通常来自社会传承,像接力棒一样代代相传。我们从小听长辈说“春捂秋冻”,在学校学习交通规则,这些知识几乎是不经意间融入思维的。它们像空气一样弥漫在文化环境里,通过日常对话、媒体传播、教育体系自然渗透。

生活经验却需要亲身趟过每条河流。去年我开始学习烘焙,食谱上说“面团发酵至两倍大”,这个判断标准只能通过反复观察失败与成功才能掌握。每个烤箱的脾气、每种面粉的吸水性都需要单独摸索。这种知识无法简单传递,必须亲手触碰、亲眼见证、亲身感受。

记得刚工作时,前辈教我如何与难缠的客户沟通。那些理论听起来完美,但直到自己真正面对愤怒的顾客,才明白哪些话能平息情绪,哪些举动会激化矛盾。这种肌肉记忆般的理解,是任何手册都给不了的。

2.2 形成过程的对比

常识的形成像河流冲刷鹅卵石,需要时间沉淀与社会共识的打磨。“饭前洗手”这样的卫生常识,经历了从医学发现到公众教育的漫长过程,最终成为集体认同的行为准则。

生活经验更像陶艺师捏制陶器,每个作品都带着制作者的指纹。我认识两位同样优秀的厨师,一位相信精确计时,另一位依赖直觉判断。他们都做出了美味菜肴,但积累经验的方式完全不同。这种个性化路径使得生活经验永远带着创造者的独特印记。

常识往往需要逻辑自洽和普遍验证。而生活经验可以容忍矛盾——南方人认为辣椒祛湿,北方人觉得辣椒上火,这两种经验在各自的生活场景中都成立。

2.3 应用场景的不同

常识在标准化情境中表现最佳。过马路看红绿灯、使用银行ATM机、遵守会议室礼仪……这些场景中,常识确保社会机器顺畅运转。它像通用说明书,适合大规模协作。

生活经验在复杂多变的环境中大放异彩。养育孩子时,虽然有很多育儿常识,但每个孩子都是独特的。我妹妹发现她儿子在嘈杂环境中反而能专注学习,这完全违背“安静环境利于学习”的常识,却是最适合她孩子的真实方案。

突发情况尤其考验生活经验。家里突然停电时,常识告诉我们要检查总闸,但有经验的家长会先找到手电筒安抚受惊的孩子,再去处理电路问题。这种对轻重缓急的把握,来自处理过类似状况的深刻体会。

2.4 更新速度的差异

常识改变像大陆漂移,缓慢但不可逆转。“地球是平的”曾是常识,“太阳绕地球转”也被广泛接受,这些根本认知的转变需要几代人的时间。

生活经验更新则像天气变化,快速而灵活。去年我改用新手机系统,最初两周各种不适应,一个月后已经形成新的操作习惯。这种学习调整几乎每天都在发生。

数字时代让这种差异更加明显。如何使用智能手机是当代常识,但具体到每个人最顺手的输入法、最高效的应用组合,这些经验都在持续优化。我母亲最近学会了视频剪辑,她的经验库又添了新内容,而“老年人也能掌握智能技术”正在成为新的社会常识。

观察这两种认知的演变节奏很有意思。常识提供稳定性,经验赋予灵活性。就像交响乐中定音鼓与小提琴的关系,一个奠定基调,一个即兴发挥,共同奏出生活的完整乐章。

那个雨天,我在陌生的城市迷了路。手机没电,地图失效,却凭着"邮局通常位于市中心"的常识和"商铺密集处更容易问路"的经验,最终找到了目的地。这一刻我意识到,经验与常识从来不是孤立存在的,它们像双手一样在生活的每个角落默契配合。

3.1 经验向常识的转化机制

清晨的菜市场里,摊主们不约而同地在蔬菜上洒水保鲜。这个做法最初可能只是某个商贩的偶然发现——清水能让蔫软的菜叶恢复挺拔。当这个经验被足够多人验证有效,它就悄然升级为行业常识,甚至写进了蔬菜保鲜手册。

这种转化需要三个条件:可重复验证、能明确解释、具推广价值。我父亲修了三十年自行车,他发现给链条涂抹适量机油能减少磨损。起初这只是个人习惯,直到有次他向顾客解释这个做法,对方作为机械工程师从摩擦学角度证实了其科学性。现在,"定期润滑链条"已成为自行车保养的常识性建议。

转化的过程往往润物无声。记得小时候祖母总说"感冒喝姜汤",当时只觉得是老人家固执的传统。后来学医的朋友告诉我,姜中的姜辣素确实能促进血液循环,帮助身体发汗驱寒。个人经验就这样穿过时间的隧道,与现代医学常识相遇。

3.2 常识对经验积累的指导作用

常识像一张认知地图,帮我们在未知领域少走弯路。第一次露营时,我虽然毫无野外经验,但"水源附近适合扎营"的常识指引我找到了合适的营地。这个选择让我有机会亲身体验到近水驻扎的便利——取水方便、温度适宜,这些新鲜经验又反过来深化了对常识的理解。

好的常识能提高试错效率。学习游泳时,"人体在水中会浮起"这个常识给了我最初的勇气。尽管刚开始仍然呛水,但知道这个基本原理后,我更专注地调整姿势而非担心沉没。常识在这里成了安全绳,让探索变得更有底气。

有时常识需要被经验重新校准。教科书上说植物需要每天浇水,但我养的多肉却因此烂根。这个失败经历让我明白"见干见湿"的浇水原则需要结合具体环境调整。常识提供了基础框架,经验则负责填充细节。

3.3 两者在决策中的协同效应

面对重要选择时,常识与经验就像两位各有所长的顾问。考虑买房时,常识提醒我关注地段、学区、交通这些硬指标;而住过不同朝向房子的经验告诉我,朝南的卧室冬季阳光多么珍贵。最后的选择,其实是量化标准与质感体验的平衡。

这种协同在紧急情况下尤为关键。有次邻居家起火,常识让我立即拨打119,经验则提示我先确认家人是否全部撤离。消防知识是常识,但"先救人后救物"的优先级判断,来自多次应急演练形成的本能。

工作中也常见这种配合。团队讨论方案时,常识确保我们遵守行业规范,经验则贡献那些"手册上不会写"的实操技巧。就像我导师常说的:"常识让你不犯低级错误,经验让你做出精彩判断。"

3.4 共同构成个人智慧体系

观察身边那些充满智慧的人,他们的魅力正在于常识与经验的完美融合。我的茶艺老师能准确说出每种茶叶的产地和工艺(常识),同时通过观察茶汤颜色就知道冲泡时间是否恰当(经验)。这两种知识在她手中,就像经线与纬线,编织出精湛的技艺。

每个人的知识结构都是动态变化的。刚开始学开车时,我严格按教练教的步骤操作(常识主导)。现在开车十年,换挡、观察、预判几乎成为本能(经验主导),但交通规则始终是行为底线(常识约束)。

这种融合创造了一种独特的判断力。记得有次公司系统故障,年轻同事忙着查手册,部门老张却直接检查了电源接口——他经历过类似情况,知道看似复杂的问题往往源于最简单的环节。这种"直指核心"的能力,就是经验与常识长期磨合的结晶。

智慧不是知识的简单堆积,而是常识与经验在岁月中的发酵。就像酿酒,常识提供配方,经验控制火候,最终得到的,是能够应对复杂世界的通透与从容。

去年教侄子骑自行车时发现个有趣现象——我既要告诉他保持平衡的基本原理(常识),又得扶着他感受那种微妙的倾斜感(经验)。这种双重教学让我意识到,智慧和能力的成长,从来都需要两条腿走路。

4.1 如何有效积累生活经验

主动走出舒适区可能是最直接的方式。我的朋友小林最近开始学烹饪,从烧糊第一锅汤到能招待朋友家宴,她有个特别的方法:每次尝试新菜式都会记录火候调整的细节。那些便签纸现在贴满了她的厨房墙面,像一份鲜活的经验地图。

其实经验积累未必需要宏大冒险。每天通勤换条路线,周末去陌生的菜市场,甚至只是改变早餐口味,这些微小突破都在拓展我们的经验边界。我习惯在手机备忘录里记下“第一次”——第一次谈判、第一次修理家电、第一次组织活动。回头看这些记录,能清晰看到自己如何从生涩到熟练。

特别想分享个观察:那些经验丰富的人往往保持着“新手心态”。小区里最会养花的王阿姨,每年还在尝试新的嫁接方法。她说“植物每年都在教我新东西”。这种持续好奇的状态,让经验积累不再是任务,而成了自然的生活方式。

4.2 如何系统提升常识水平

常识的提升需要刻意构建知识网络。我建立了个“常识错题本”,专门记录那些原以为正确实则错误的认识。比如曾经以为“闪电不会两次击中同一地方”是真理,直到查阅资料才知道这完全是个误区。这种纠偏过程,比单纯记忆更有效。

跨领域阅读特别有帮助。定期翻看不同行业的入门读物,从经济学原理到植物图鉴,这些看似不相关的知识常在意外时刻产生连接。上周装修房子时,正是之前偶然读到的建筑采光知识,帮我选到了最合适的窗帘材质。

其实提升常识不必正襟危坐。我常在等咖啡时玩“五分钟百科挑战”——随机选个陌生词条快速了解。从“为什么微波炉加热食物会变干”到“信用卡免息期怎么计算”,这些碎片化学习慢慢织成了一张常识的安全网。

4.3 建立经验与常识的良性互动

最好的学习状态是让经验与常识相互印证。学投资时,我先理解了复利原理(常识),然后用小额资金实际体验市场波动(经验)。当看到理论上的曲线变成账户里真实的数字变化,两种认知才真正融合。

有个方法值得尝试:定期给经历做“知识溯源”。比如做完项目复盘后,我会特意查找相关的管理理论。常常惊喜地发现,自己摸索出的方法,其实早有成熟的理论支撑。这种“原来如此”的顿悟时刻,能强化知行合一的愉悦感。

建立个人知识库是个好习惯。我用彩色标签区分“已验证的经验”和“待检验的常识”。绿色标签是亲身实践过的方法,黄色是需要进一步验证的观点。这个简单的视觉系统,帮助我持续优化认知结构。

4.4 实践应用与反思方法

智慧的增长需要合适的土壤。我参与了个读书会,成员每月要分享一个“常识应用案例”。律师朋友讲述如何用心理学常识改善客户沟通,设计师分享色彩学经验在家庭装修中的运用。这种跨界交流,让知识真正活了起来。

反思的深度比频率更重要。比起每日记流水账,我更喜欢每周做次“关键时刻复盘”:选取这周最成功和最遗憾的决定,分别分析其中常识与经验的贡献比例。这个习惯坚持三年后,决策质量明显提升。

最后想说的是,成长需要给自己留白。就像练字时不能一直盯着笔尖,知识与经验的融合也需要放松的节奏。偶尔放下书本去菜市场转转,或者合上电脑和朋友聊聊天——这些看似无关的时刻,往往藏着最珍贵的领悟。

能力的提升从来不是直线前进,它更像园丁培育植物。常识是肥料,经验是阳光,而反思就是适时浇水。当我们学会平衡这些要素,智慧的种子自然会在生活中开花结果。