英语就像一把钥匙,能打开与世界对话的大门。描述生活经历时,我们需要的不仅是词汇量,更是一种自然流畅的表达方式。记得我第一次用英语分享旅行故事时,明明脑海中有丰富的画面,说出口却变成了干巴巴的单词堆砌。这种经历让我意识到,生活经历的英语表达需要系统学习。

常用词汇与短语积累

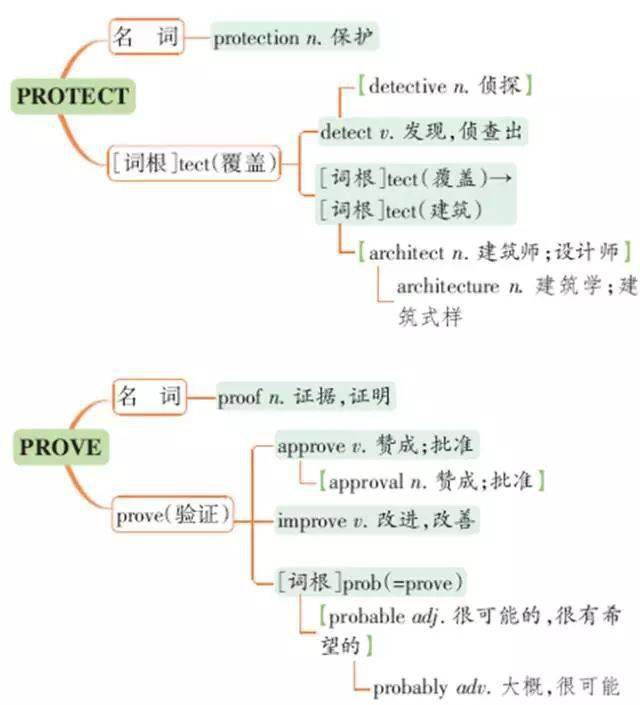

描述生活经历时,某些词汇和短语就像厨房里的基础调味料,使用频率极高。“experience”这个词本身就有多种用法,可以说“a memorable experience”(难忘的经历)或“gain valuable experience”(获得宝贵经验)。动词方面,“go through”适合描述经历困难,“come across”偶遇某人某事,“end up”表示最终结果。

表达情绪感受的短语值得重点掌握。“on cloud nine”形容欣喜若狂,“feel blue”情绪低落,“over the moon”极度开心。这些地道表达能让你的故事瞬间生动起来。我有个朋友总把“我很紧张”说成“I'm very nervous”,其实用“butterflies in my stomach”会更形象。

时间短语帮助构建故事脉络。“the other day”前几天,“once in a blue moon”很少发生,“from time to time”偶尔。收集这些短语不需要死记硬背,而是在阅读或观影时有意识地留意,记录在专属的词汇本里。

时态运用技巧

英语时态是很多学习者的痛点,其实掌握几个关键时态就能应付大部分生活经历描述。一般过去时讲述已完成经历,比如“I traveled to Japan last year”。现在完成时连接过去与现在,“I have lived here for five years”强调至今仍在持续。

过去进行时设置场景背景,“It was raining when I left home”。过去完成时理清时间顺序,“I had finished dinner when she called”。时态混用很常见,比如“I was walking in the park when I saw an old friend”就结合了过去进行和一般过去时。

实际运用中不必追求完美。英语母语者也会有时态混用,重要的是让对方理解时间顺序。我刚开始总纠结时态正确性,后来发现流畅交流比绝对准确更重要。

连接词与过渡语

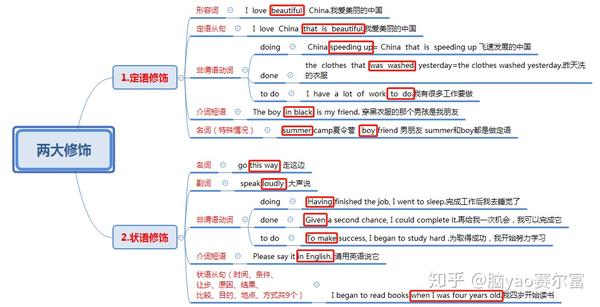

连接词是英语表达的粘合剂,让零散句子变成连贯故事。时间顺序用“first, then, later, finally”;因果关系用“so, because, as a result”;转折对比用“but, however, on the other hand”。

过渡短语提升表达层次。“to begin with”开始讲述,“what's more”补充信息,“as I mentioned earlier”回顾前文。这些短语给听众理解缓冲,也让讲述更有节奏感。

练习时可以尝试“故事串联”游戏:准备几个毫不相干的单词,用连接词编成合理故事。这个办法帮我克服了表达中的突兀转折,现在描述经历时能自然使用“meanwhile”、“consequently”等过渡词。

建立个人语料库是个好习惯。遇到地道的表达方式及时记录,按场景分类整理。随着积累增多,你会发现描述生活经历时,合适的词汇短语会自然浮现脑海。

每个人的生活都是一本独特的书,用英语讲述这些故事就像把书页翻译成另一种语言。我教过一位五十多岁的学生,他能用流利英语描述工作项目,却总卡在童年回忆上。这种反差让我意识到,不同生活经历需要不同的表达方式。

童年与成长经历

童年记忆往往带着朦胧滤镜,英语表达也需要这种时光感。描述儿时住所可以用“I grew up in...”,比简单说“I lived in...”更有成长意味。“used to”句型特别适合那些已消失的习惯,比如“I used to believe in Santa Claus”或“We used to play hide-and-seek in the backyard”。

家庭故事是童年叙述的核心。提到祖父母时,“on my mother's side”明确亲属关系。兄弟姐妹间的互动,“my elder brother would always tease me”比“teased me”更传神。那个学生后来告诉我,用“would”描述重复往事,确实让记忆活了起来。

转折性成长经历需要情感词汇。“turning point”指人生转折,“come of age”成年历程,“sow wild oats”形容年少轻狂。说到第一次独立经历,“the first time I ever...”的强调结构比简单过去时更有冲击力。

学习与工作经历

教育背景描述要突出时间线和成就。“I majored in...”专业选择,“minored in”辅修,“graduated with honors”优秀毕业。课程项目描述,“I was involved in a research project on...”比“I did”更专业。

职场经历需要结果导向的语言。“I was responsible for...”职责描述,“I managed to...”成功完成,“I played a key role in...”突出贡献。数字具体化很关键,“increased sales by 15%”比“improved sales”有力得多。

面试英语有个微妙技巧——用故事证明能力。与其说“I'm a good leader”,不如讲“There was this time when my team was struggling with a tight deadline...”。这种具体事例让人印象深刻,我指导过的求职者用这方法成功率明显提升。

跨文化工作经历特别珍贵。“working in an international environment”、“cross-cultural communication”这些短语能让简历发光。描述文化冲击时,“It took me some time to get used to...”比“I couldn't adapt”更显适应力。

旅行与冒险经历

旅行故事最需要场景感。到达时刻的“the moment I stepped off the plane”比“when I arrived”更有画面。感官描写激活记忆,“the smell of fresh rain on hot pavement”、“the taste of authentic street food”——这些细节让听者身临其境。

冒险经历需要悬念构建。“little did I know”制造意外转折,“to my surprise”表达惊讶,“it turned out”揭示真相。描述登山经历时,“We were just about to give up when...”比直接说“We didn't give up”更吸引人。

文化碰撞是旅行故事的精华。“culture shock”不足为奇,“reverse culture shock”回国后的不适应更值得讲述。我总建议学生在旅行时收集当地词汇,像意大利的“la dolce vita”或德国的“Fernweh”,这些词能成为故事的文化锚点。

意外插曲往往最难忘。航班取消、迷路奇遇、意外友谊——这些需要用“as luck would have it”、“by chance”、“coincidentally”等短语来包装。真实的旅行故事不在于完美,而在于那些偏离计划的瞬间。

不同类型的生活经历就像不同质地的布料,需要不同的裁剪方式。掌握这些表达模式后,你会发现英语不再只是交流工具,更是梳理人生记忆的线索。

记得我刚开始教英语时,有个学生总抱怨“知道很多单词,但一张嘴就卡壳”。这种现象太常见了——知识储备和实际运用之间,往往隔着一条需要反复跨越的河流。实战练习就是搭建在这条河上的桥梁。

情景对话练习

找语伴不必追求完美搭档。我常建议学生从“话题卡”开始:写下十个生活话题卡片,每周抽三张进行对话。比如抽到“最尴尬的时刻”,就用英语讲述那个在超市认错人的经历。真实的故事永远比虚构的练习更有生命力。

角色扮演是个被低估的工具。试着用英语重演昨天在咖啡店的点单场景,或者模拟向外国朋友解释春节习俗。这些看似简单的练习,实际上在模拟真实交流的节奏和应变能力。我有个学生每天对着镜子练习“今日趣事分享”,三个月后他的口语流利度明显提升。

电话英语练习特别锻炼听力反应。因为看不到对方口型,全凭语音理解。可以尝试用英语打客服电话查询信息,或者与语伴进行十分钟的纯语音通话。这种“盲听”训练能快速提升听力韧性。

写作训练方法

英语日记不必长篇大论。每天三句话:一件事实,一个感受,一个细节。“今天下雨了(事实),让我有点忧郁(感受),雨滴在窗上画出了奇怪图案(细节)”。这种微型写作坚持一个月,你会发现描述能力自然生长。

改写练习效果惊人。找一段简单的中文生活片段,先自己翻译成英文,再对比地道的英文版本。比如把“我今天挤地铁上班,差点迟到”改写成“I barely made it to work this morning, fighting my way through the packed subway”。这个过程在训练你的英语思维。

我特别推荐“照片描述法”。选一张手机里的生活照,用英语写下所有能描述的细节:人物表情、环境氛围、当时心情。这种具象化写作直接连接记忆和语言,比抽象练习更容易坚持。

常见错误避免

时态混用是中文母语者的典型问题。描述过去经历时,容易在一般过去时和现在完成时之间犹豫。其实有个简单原则:有明确过去时间点用一般过去时,强调对现在的影响用现在完成时。“I lost my keys yesterday” 和 “I have lost my keys so I can't get in” —— 这种对比练习能培养时态直觉。

冠词滥用或缺失也很常见。英语里“去学校”可能是“go to school”(上学)或“go to the school”(去学校建筑)。我教学生一个笨方法:遇到名词前先停顿半秒,想想这个名词在句中是特指还是泛指。这个刻意练习很快会成为习惯。

中式英语思维最难克服。“开门见山”直译成“open the door see the mountain”会让母语者困惑。解决之道是多积累英语惯用语,比如用“get straight to the point”表达直接开始正题。平时阅读时专门收集那些“原来可以这样表达”的句子。

过度纠正反而阻碍进步。见过太多学生每说一句就自我打断“等等,时态错了”。其实母语者对话中也有语法瑕疵,流利度永远比绝对正确更重要。允许自己犯错,就像允许学骑车时偶尔摇晃——这是掌握的必经之路。

实战提升就像学游泳,在浅水区读再多理论,都不如一次深水区的尝试。那些结结巴巴的对话、满是红笔修改的作文,正是语言能力悄悄生长的证明。